Gli operatori dei servizi sanitari presentano un rischio significativo di subire atti di violenza durante la propria attività lavorativa. Si tratta di un fenomeno così rilevante che il ministero della Salute ha emanato una specifica raccomandazione sull’argomento e ha inserito la “morte o grave danno in seguito a violenza su operatore” fra gli eventi sentinella che devono essere segnalati attraverso il flusso Simes. La Regione Lazio nello scorso luglio ha istituito l’Osservatorio regionale per la sicurezza degli operatori Sanitari e ha recentemente approvato un “Documento di indirizzo sulla prevenzione e la gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari” elaborato dal Centro regionale rischio clinico. Per queste ragioni abbiamo voluto sentire Giuseppe Sabatelli, coordinatore del Centro e risk manager della Asl Roma 5.

Gli operatori dei servizi sanitari presentano un rischio significativo di subire atti di violenza durante la propria attività lavorativa. Si tratta di un fenomeno così rilevante che il ministero della Salute ha emanato una specifica raccomandazione sull’argomento e ha inserito la “morte o grave danno in seguito a violenza su operatore” fra gli eventi sentinella che devono essere segnalati attraverso il flusso Simes. La Regione Lazio nello scorso luglio ha istituito l’Osservatorio regionale per la sicurezza degli operatori Sanitari e ha recentemente approvato un “Documento di indirizzo sulla prevenzione e la gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari” elaborato dal Centro regionale rischio clinico. Per queste ragioni abbiamo voluto sentire Giuseppe Sabatelli, coordinatore del Centro e risk manager della Asl Roma 5.

Dottore, qual è l’obiettivo del documento?

Il documento risponde alla necessità di fare chiarezza su un fenomeno complesso come quello degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari. Al contempo, cerca di fornire alle strutture sanitarie indicazioni e strumenti pratici per valutare correttamente il rischio di aggressione e migliorare la sicurezza dei propri operatori, attraverso interventi strutturati e organizzati. Per fare questo il gruppo di lavoro si è basato su due assunti principali. Innanzitutto, abbiamo chiarito che si tratta di un problema di sicurezza del lavoro che va affrontato secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 81 del 2008: il rischio di subire un’aggressione sul posto di lavoro va valutato e gestito dalle organizzazioni al pari di qualsiasi altro rischio lavorativo. Il secondo punto fermo è stato quello di considerare gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari come reati da perseguire, fatti salvi casi limitati e specifici.

Ci sono dati che consentono di quantificare il fenomeno?

Non è facile definire le esatte dimensioni del fenomeno. Una delle cause di tale difficoltà è legata alla genericità delle definizioni. Il termine “violenza sul posto di lavoro”, infatti, comprende eventi molto diversi tra loro: dai comportamenti incivili alla mancanza di rispetto nei confronti degli operatori, dagli insulti alle minacce verbali, fino all’aggressione fisica, con esiti anche drammatici. Alla difficoltà di trovare un accordo su cosa si intenda con il termine “violenza sul posto di lavoro” si aggiunge un’estrema diversificazione nelle modalità di raccolta dei dati, per cui le evidenze disponibili sono difficilmente confrontabili e danno risultati molto diversi fra loro. Per questo motivo nel documento abbiamo deciso di considerare come atti di violenza a danno degli operatori sanitari qualsiasi forma di aggressione verbale, fisica o psicologica praticate sul lavoro da parte di soggetti esterni all’organizzazione, escludendo gli episodi di violenza fisica e psicologica da parte di colleghi o superiori. Un altro motivo che rende difficile una corretta quantificazione del fenomeno è poi legato alla scarsa propensione delle vittime a segnalare e denunciare gli episodi di violenza a causa di fattori di tipo sociale e culturale ma anche per i limiti dei sistemi di reporting che, è opportuno ricordarlo, sono su base volontaria.

Sono disponibili dati regionali?

Sì, e una parte rilevante del documento è riservata alla loro analisi. Si tratta dei dati che ormai da anni tutte le strutture sanitarie regionali caricano su un portale dedicato al fine di soddisfare il flusso Simes ministeriale. Nel periodo dal 2012 al 2017 sono stati segnalati sul portale 553 atti di violenza a danno di operatori, con un valore medio annuo di circa 90 episodi. Dall’esame dei dati non sono emerse differenze significative nella percentuale di segnalazione provenienti da donne e uomini pur in presenza di una lieve prevalenza delle prime. È emersa invece una decisa prevalenza delle aggressioni fisiche che sfiorano il 67 per cento del totale. Relativamente agli esiti, in quasi la metà dei casi non viene segnalato alcun danno a carico dell’operatore coinvolto, almeno nell’immediatezza della segnalazione, mentre in oltre il 42 per cento dei casi sono segnalati danni lievi. In poco più dell’8 per cento degli eventi sono segnalati danni da moderati a severi. In oltre il 64 per cento dei casi l’aggressore è il paziente, nel 17,5 per cento dei casi è un parente o visitatore del paziente. In poco più del 3 per cento gli atti di violenza vengono perpetrati da soggetti esterni, senza motivo apparente.

Quali sono le figure professionali maggiormente a rischio?

Le figure più a rischio sono certamente rappresentate da quelle maggiormente coinvolte nelle attività clinico-assistenziali: infermieri, operatori sociosanitari e medici. Tuttavia anche altri operatori sanitari possono essere vittima di violenza. Nel documento abbiamo perciò ritenuto opportuno allargare la definizione di “operatori” anche ad altri soggetti: psicologi, farmacisti, assistenti sociali, tecnici sanitari, personale dei servizi di trasporto d’emergenza, studenti e specializzandi, volontari, senza dimenticare il personale di front office e dei servizi di vigilanza, e qualunque altro lavoratore di una organizzazione che eroga prestazioni sociosanitarie che subisca un atto di violenza sul posto di lavoro.

Quali sono le strutture e i servizi maggiormente esposti al fenomeno?

Le evidenze disponibili sembrano indicare che il fenomeno sia maggiormente rilevante nei servizi di emergenza-urgenza, nelle strutture psichiatriche ospedaliere e territoriali, nei luoghi di attesa, nei servizi di geriatria e nella continuità assistenziale. I dati regionali confermano, almeno in parte, questo quadro: il 23 per cento delle segnalazioni è relativa all’area di emergenza-urgenza, seguita dalla assistenza psichiatrica e delle dipendenze patologiche (oltre il 20 per cento). Di particolare rilevanza anche il dato relativo al trasporto di emergenza, che rende conto del 21 per cento delle aggressioni totali. In oltre il 13 per cento dei casi non è stato invece possibile risalire alla struttura di accadimento.

Il documento contiene anche strumenti che le strutture sanitarie possono utilizzare per la valutazione e la gestione del rischio?

Tutti i documenti dal Centro regionale rischio clinico sono pensati ed elaborati al fine di supportare le strutture sanitarie tramite strumenti immediatamente applicabili nelle diverse realtà. Nello specifico, al fine di consentire alle strutture di elaborare un Piano per la Prevenzione degli atti di Violenza da inserire all’interno del Documento di valutazione dei rischi previsto dal Decreto legislativo 81 del 2008, il testo è stato corredato da una serie di checklist tradotte e adattate da un recente documento dell’Occupational and Safety Health Administration americana. Utilizzando queste checklist, ovviamente adattandole agli specifici contesti, le organizzazioni potranno definire, nell’ambito dei diversi setting assistenziali individuati, quali siano gli interventi strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per ridurre le dimensioni del fenomeno. Sono state tradotte e adattare anche checklist per l’autovalutazione del rischio aggressione da parte delle singole unità operative. Inoltre abbiamo cercato di fornire indicazioni chiare sugli aspetti infortunistici e legali.

Quali sono i risultati prevedibili derivanti dall’effettiva implementazione del documento di indirizzo?

Ovviamente non è realistico pensare che un documento possa azzerare gli atti di violenza. Si tratta di un problema i cui determinanti riguardano ambiti che vanno ben oltre le possibilità di intervento delle organizzazioni sanitarie. Preferisco considerarlo un contributo che definisce in maniera chiara ambiti di intervento e ruoli, che dà indicazioni pratiche e di policy e che, soprattutto, si inserisce all’interno di un percorso regionale iniziato con la istituzione dell’Osservatorio. In quella sede ritengo che potranno essere messe proficuamente a fattor comune le energie e le competenze di tutti gli attori coinvolti al fine di definire e condividere ulteriori strumenti di intervento che coinvolgano non solo gli operatori ma anche i cittadini.

@vanessaseffer

La patologia oncologica in Italia presenta un impatto economico di rilevanza crescente sul sistema sanitario del nostro Paese. Al contempo, e questo rappresenta una buona notizia per noi cittadini, è in aumento anche la speranza di vita legata alla diagnosi grazie anche alla disponibilità di trattamenti sempre più mirati, maggiormente efficaci e con effetti collaterali moderati. Certamente è complicato iniziare un articolo sul “pianeta cancro”, con tutti i risvolti emozionali intrinseci all’argomento, con parole come “impatto economico”. Tuttavia occorre ricordare che sin dal 1992 in Italia ha preso avvio il processo di aziendalizzazione del Servizio sanitario nazionale a seguito del Decreto legislativo numero 502 del 30 dicembre 1992.

La patologia oncologica in Italia presenta un impatto economico di rilevanza crescente sul sistema sanitario del nostro Paese. Al contempo, e questo rappresenta una buona notizia per noi cittadini, è in aumento anche la speranza di vita legata alla diagnosi grazie anche alla disponibilità di trattamenti sempre più mirati, maggiormente efficaci e con effetti collaterali moderati. Certamente è complicato iniziare un articolo sul “pianeta cancro”, con tutti i risvolti emozionali intrinseci all’argomento, con parole come “impatto economico”. Tuttavia occorre ricordare che sin dal 1992 in Italia ha preso avvio il processo di aziendalizzazione del Servizio sanitario nazionale a seguito del Decreto legislativo numero 502 del 30 dicembre 1992. Temevamo un momento come questo in cui medici, anestesisti e dirigenti sanitari di tutte le regioni e in ogni capoluogo d’Italia avrebbero incrociato le braccia. Accade oggi, giornata in cui è stata organizzata una manifestazione unitaria per 24 ore, così come accade per i trasporti urbani ed extraurbani (metropolitane, bus, treni, aerei) quando ci bloccano il Paese. Ma questa è ben altra cosa. Cosa succede se ci sentiamo male, se abbiamo un incidente e ci portano al Pronto soccorso? Se accade a nostro figlio che va in moto, se succede a nostra madre che ha 80 anni? Le urgenze saranno come sempre garantite.

Temevamo un momento come questo in cui medici, anestesisti e dirigenti sanitari di tutte le regioni e in ogni capoluogo d’Italia avrebbero incrociato le braccia. Accade oggi, giornata in cui è stata organizzata una manifestazione unitaria per 24 ore, così come accade per i trasporti urbani ed extraurbani (metropolitane, bus, treni, aerei) quando ci bloccano il Paese. Ma questa è ben altra cosa. Cosa succede se ci sentiamo male, se abbiamo un incidente e ci portano al Pronto soccorso? Se accade a nostro figlio che va in moto, se succede a nostra madre che ha 80 anni? Le urgenze saranno come sempre garantite.

“La salute mentale, come spesso la solitudine degli anziani, è una tematica molto trasversale”. È questa l’idea di Paolo Ciani, membro della Comunità di Sant’Egidio dal 1984, consigliere regionale del Lazio, esperto di politiche sociali. Nei giorni scorsi alla Regione Lazio si è tenuto un seminario dal titolo “La città che cura”, organizzato proprio dalla Comunità di Sant’Egidio, che in collaborazione con la Asl Roma 4 e il Comune di Civitavecchia, ha realizzato una rete di convivenze protette, residenze a costi sostenibili dove ci si può curare a domicilio, per persone con disturbi mentali e disagio sociale, guadagnandoci soprattutto in termini di qualità della vita e di rapporti umani. A questo incontro ha partecipato il personale sanitario del servizio pubblico, del privato convenzionato. Così come assistenti sociali, volontari, associazioni del privato sociale e della salute mentale. È stata una grande opportunità per riflettere sui diritti delle persone con disturbo mentale conquistati con la legge 180-1978 e su come “modulare i servizi della salute mentale affinché questi diritti (vivendo nel proprio ambiente, alle cure sanitarie territoriali, alla casa, al lavoro, alla famiglia), siano effettivamente garantiti”.

“La salute mentale, come spesso la solitudine degli anziani, è una tematica molto trasversale”. È questa l’idea di Paolo Ciani, membro della Comunità di Sant’Egidio dal 1984, consigliere regionale del Lazio, esperto di politiche sociali. Nei giorni scorsi alla Regione Lazio si è tenuto un seminario dal titolo “La città che cura”, organizzato proprio dalla Comunità di Sant’Egidio, che in collaborazione con la Asl Roma 4 e il Comune di Civitavecchia, ha realizzato una rete di convivenze protette, residenze a costi sostenibili dove ci si può curare a domicilio, per persone con disturbi mentali e disagio sociale, guadagnandoci soprattutto in termini di qualità della vita e di rapporti umani. A questo incontro ha partecipato il personale sanitario del servizio pubblico, del privato convenzionato. Così come assistenti sociali, volontari, associazioni del privato sociale e della salute mentale. È stata una grande opportunità per riflettere sui diritti delle persone con disturbo mentale conquistati con la legge 180-1978 e su come “modulare i servizi della salute mentale affinché questi diritti (vivendo nel proprio ambiente, alle cure sanitarie territoriali, alla casa, al lavoro, alla famiglia), siano effettivamente garantiti”.

Sono passati esattamente dieci anni da quando venne pubblicato sulla prestigiosa rivista “New England Journal of Medicine” un articolo dal titolo “

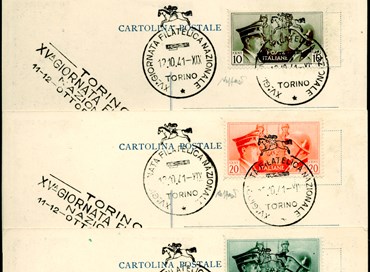

Sono passati esattamente dieci anni da quando venne pubblicato sulla prestigiosa rivista “New England Journal of Medicine” un articolo dal titolo “ Più che un mistero un paradosso storico-bellico. L’asta filatelica della “Ferrario Casa d’Aste” è iniziata ieri e si conclude oggi a Milano. Tra i tanti lotti interessanti spicca il lotto numero1645 che propone, alla sottoquotata base di euro duemilacinquecento, tre francobolli. Per le vicende storico-belliche, esistono allo stato di nuovo ma non potrebbero esistere allo stato di usato. Per anni nelle mani di Roberto Nardacci, studioso filatelico e collezionista d’arte, i tre “non emessi della Fratellanza d’armi” (quando un francobollo non è circolato è definito un “non emesso”) annullati dai timbri postali del 1941.

Più che un mistero un paradosso storico-bellico. L’asta filatelica della “Ferrario Casa d’Aste” è iniziata ieri e si conclude oggi a Milano. Tra i tanti lotti interessanti spicca il lotto numero1645 che propone, alla sottoquotata base di euro duemilacinquecento, tre francobolli. Per le vicende storico-belliche, esistono allo stato di nuovo ma non potrebbero esistere allo stato di usato. Per anni nelle mani di Roberto Nardacci, studioso filatelico e collezionista d’arte, i tre “non emessi della Fratellanza d’armi” (quando un francobollo non è circolato è definito un “non emesso”) annullati dai timbri postali del 1941.

Il dottor Ugo Donati è il direttore del Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, cittadina laziale dove pochi giorni fa è avvenuta l’ultima aggressione in ordine di tempo ad operatori sanitari.

Il dottor Ugo Donati è il direttore del Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, cittadina laziale dove pochi giorni fa è avvenuta l’ultima aggressione in ordine di tempo ad operatori sanitari.

Si avvicina venerdì 23 novembre e se le previsioni non meteorologiche si avvereranno sarà un venerdì nero, ma di un nero piceo per la sanità pubblica del nostro Paese. È annunciato lo sciopero generale indetto dai medici. Le motivazioni sono note, a distanza di ormai quasi un decennio dall’ultimo contratto. E altrettanto noti sono gli slogan usati per pubblicizzare e far comprendere ai cittadini le motivazioni stesse e per averli finalmente dalla loro parte della “barricata”. E sulla nuova ed efficace modalità comunicativa adottata dai medici il

Si avvicina venerdì 23 novembre e se le previsioni non meteorologiche si avvereranno sarà un venerdì nero, ma di un nero piceo per la sanità pubblica del nostro Paese. È annunciato lo sciopero generale indetto dai medici. Le motivazioni sono note, a distanza di ormai quasi un decennio dall’ultimo contratto. E altrettanto noti sono gli slogan usati per pubblicizzare e far comprendere ai cittadini le motivazioni stesse e per averli finalmente dalla loro parte della “barricata”. E sulla nuova ed efficace modalità comunicativa adottata dai medici il  Venerdì scorso nel Pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli un uomo ha aggredito gli operatori, danneggiato i locali e creato momenti di panico. Il responsabile, classe 1989, raggiunto dalle forze dell’ordine in un bar poco lontano, seppur pentito delle sue azioni e intenzionato a ripagare i danni materiali provocati, è stato comunque denunciato per i danni causati a persone e cose e per interruzione di pubblico servizio. Solo pochi mesi fa il segretario della Cisl medici Biagio Papotto, aveva evidenziato la drammaticità della situazione dei medici e degli operatori sanitari, troppo spesso aggrediti durante le ore di lavoro, suggerendo di non lasciare impuniti simili attacchi a tutte le professionalità ospedaliere. Le aziende non dovrebbero voltare le spalle ai propri operatori. Piuttosto, dovrebbero schierarsi come parte civile al fianco dei medici e degli operatori sanitari. Con un obiettivo: dare una dimostrazione forte del disagio provocato alla categoria dei medici, degli infermieri e degli operatori sanitari che agiscono per il bene della comunità e spesso si ritrovano bersaglio di offese, minacce, addirittura di violenze fisiche. Chi ha denunciato non deve restare da solo.

Venerdì scorso nel Pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli un uomo ha aggredito gli operatori, danneggiato i locali e creato momenti di panico. Il responsabile, classe 1989, raggiunto dalle forze dell’ordine in un bar poco lontano, seppur pentito delle sue azioni e intenzionato a ripagare i danni materiali provocati, è stato comunque denunciato per i danni causati a persone e cose e per interruzione di pubblico servizio. Solo pochi mesi fa il segretario della Cisl medici Biagio Papotto, aveva evidenziato la drammaticità della situazione dei medici e degli operatori sanitari, troppo spesso aggrediti durante le ore di lavoro, suggerendo di non lasciare impuniti simili attacchi a tutte le professionalità ospedaliere. Le aziende non dovrebbero voltare le spalle ai propri operatori. Piuttosto, dovrebbero schierarsi come parte civile al fianco dei medici e degli operatori sanitari. Con un obiettivo: dare una dimostrazione forte del disagio provocato alla categoria dei medici, degli infermieri e degli operatori sanitari che agiscono per il bene della comunità e spesso si ritrovano bersaglio di offese, minacce, addirittura di violenze fisiche. Chi ha denunciato non deve restare da solo.

Roma è la Città Eterna. Ti perdi nei suoi vicoli, ne ammiri la bellezza millenaria, rifletto su quanto si è fortunati a vivere in questo pezzo di storia, ne apprezzi il dolce clima, il ponentino, le ottobrate, la cucina povera, quella della tradizione, quella contaminata dalle altre culture, un po’ meno quella soltanto contaminata, ma per quest’ultima ci sono i Nas. Insomma, anche se mi muovo facendo lo slalom tra i tombini intasati, ma questa è un’altra storia ed un altro articolo, bisogna riconoscerlo: Roma è godibilissima. Poi decido di ristorarmi ed entro in un bar, non importa dove, non importa in quale quartiere ed eccolo lì pronto ad azzannarmi come un cane inferocito: il rinnovamento profondo, la trasformazione integrale e radicale del costume, la palingenesi del “che prendi cara/o?”.

Roma è la Città Eterna. Ti perdi nei suoi vicoli, ne ammiri la bellezza millenaria, rifletto su quanto si è fortunati a vivere in questo pezzo di storia, ne apprezzi il dolce clima, il ponentino, le ottobrate, la cucina povera, quella della tradizione, quella contaminata dalle altre culture, un po’ meno quella soltanto contaminata, ma per quest’ultima ci sono i Nas. Insomma, anche se mi muovo facendo lo slalom tra i tombini intasati, ma questa è un’altra storia ed un altro articolo, bisogna riconoscerlo: Roma è godibilissima. Poi decido di ristorarmi ed entro in un bar, non importa dove, non importa in quale quartiere ed eccolo lì pronto ad azzannarmi come un cane inferocito: il rinnovamento profondo, la trasformazione integrale e radicale del costume, la palingenesi del “che prendi cara/o?”.